发布日期:2025-04-14 06:24 点击次数:196

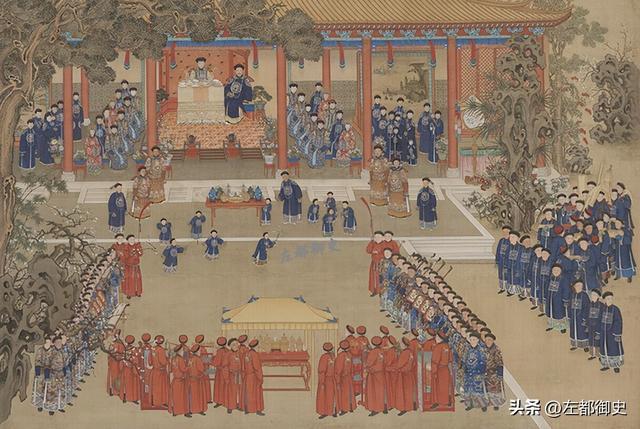

顺治十七年五月安远靖寇大将军信郡王多尼(多铎之子)率军班师,此次朝廷出兵取得了重大战果,迫使李定国、白文选挟桂王朱由榔逃到永昌。顺治帝下令举行家宴,谕诸王贝勒不必拘礼,可以开怀畅饮,不醉不归。

多尼等自顺治十五年正月出征,在云南与李定国苦战一年有余,期间风餐露宿没吃过几顿饱饭,如今皇上赐家宴,个个喜出望外,决意痛饮一番。开宴之后,诸王贝勒推杯换盏喝得很是尽兴,多尼认为大家聚在一起不容易,建议拼一拼酒量。

带兵打仗的王爷酒量自然都不差,谁也不服谁,起初是一对一,喝倒一个再上一个,最后只剩下信郡王多尼、康亲王杰书、简亲王德塞、肃亲王富绶、平郡王罗科铎五人。

五王当中除了罗科铎以外,其他四人基本也喝到七成了,惟有罗科铎面不改色。众人提议,决定以四对一,顺治帝也高兴,说自己愿意充当裁判,让随侍太监取酒。

经过最终比拼,罗科铎以一人之力放倒四王,而他本人仍未尽兴。也正是因为这场家宴,让罗科铎的威名远播天下,京师民间将其誉为“酒王”。

这则故事记载在《清稗类钞·异禀类》中,此外《庸闲斋笔记》中也有提起。御史对此很感兴趣,还查阅其他的笔记史料,发现罗科铎的酒量确实惊人。

平郡王罗科铎履历简介

罗科铎是礼亲王代善的曾孙,论辈分是顺治帝的孙侄。可能很多读者对罗科铎的名字不甚熟悉,这是因为在清初诸王中,罗科铎属于上不上、下不下的地位,很少有人对他进行专门的研究。

罗科铎是清代首位平郡王,在他之前都称“克勤郡王”,罗科铎于顺治五年承袭郡王爵,并将克勤郡王改为平郡王,后来乾隆朝又恢复了克勤郡王的封号。

顺治一朝宗室诸王能征善战,前有阿济格、多铎、豪格,后有多尼、硕塞、尼堪、岳乐,他们的战绩都在罗科铎之上。

不过罗科铎也非平庸之辈,顺治十五年随多尼出征云南时,就立有重大军功,被顺治帝赐赐蟒衣、弓刀、鞍马,以旌其劳。

《清史稿》对罗科铎的评价也不低,“王战功卓著,性平和,无贵胄气,旌麾所莅,恒喜与野老闲话。又能约束所部,禁淫掠。”以此来看,罗科铎平日做人做事都比较低调,没有王爷的架子,在朝中有较高的人气。

罗科铎不仅能喝酒且酒品也相当好

康熙皇帝继位后,战事相对较少,罗科铎作为天潢贵胄别无他事,终日以饮酒为欢。也奇怪,罗科铎不像其他王爷,他除了喝酒就没有其他爱好,即文献中说的“声色犬马一无所奉,惟嗜酒”。

康熙帝知道罗科铎的酒量很好,每次赐宴深怕他喝不尽兴,都让太监专门给他换上大杯子。而罗科铎每次都能保持一个喝好但又不喝醉的状态,这一点深受康熙和诸王的认可。而且只要是皇上赐家宴,与宴者基本都会被放倒。

清代时京师王公贵族只喝两种酒,一种是浙江的女儿红,一种是山西的汾酒。这两种酒性情不同,女儿红味薄,是不胜酒力的王公们的专属;汾酒口感好但是度数高,南方人普遍喝不习惯,酒量好的王公大多喜欢此酒。

罗科铎属于异类,酒桌之上能做到兼收并蓄,女儿红、汾酒都喜欢喝,换成现在的话来说就是白酒啤酒一概不拒。史料中说罗科铎的酒量为“一石不醉”。

清代的一石重约140斤,显然罗科铎酒量再大也不可能喝一石,应该是夸张的说法。但按照他的酒量,两三斤白酒,三四件啤酒应该不会有任何压力。

因为嗜酒如命,罗科铎也曾犯过错误。康熙五年,罗科铎自认在京师中找到不对手,便移文各省督抚,让他们把当地最能喝酒的人送至王府,不分官员百姓,只要能喝就行,一应路费开销都由他负责。

清代对在京的王爷管理很严,入关之初就规定诸王不得结交外省督抚,因此朝中御史纷纷上书弹劾罗科铎,说他结党营私。

当时康熙帝还没有亲政,实际掌权的是他的祖母孝庄文皇后。孝庄深知罗科铎的为人,说他结党显然是无中生有,但是行文各省督抚也已经触犯了朝廷的底线。

太皇太后传谕让罗科铎入宫面训,罗科铎被吓到不轻,解释说:“臣好酒,在朝在军无日废饮,幸不及乱,先帝不之禁。赖宗庙之福,海内大宁,臣诚无状,欲与天下善饮者一角酒力,愚昧不识大体,迹涉树党,愿伏重诛。”

罗科铎的认错的态度很诚恳,孝庄原本也不愿加罪,一同训斥之后令罗科铎回府思过。其实孝庄内心也很喜欢这个王爷,她曾私下对康熙说:“王忠诚无他,先朝所许,姑听之。”

此后罗科铎仍是无日废饮,据说他府中最大的生活开支就是酒水,每顿起步就是五斤,但是这么喝下去肯定对身体不利,康熙二十一年,罗科铎病逝,享年43岁。史料中没有说他是生了什么病,但多少与嗜酒有关。

罗科铎死后,康熙帝赐其谥号“比”,清代以“比”为谥号赐给王公大臣的就罗科铎一人,按照谥法制度,择善而从曰比,事君有党曰比。但是细细品来,是不是康熙帝认为罗科铎喜欢与人比酒,所以才赐给他这么一个谥号呢?